【瓦工事店が教える】瓦の正しいメンテナンス方法と修理に最適な時期

お客様

お客様瓦のメンテナンスの時期っていつくらいにすればいいの?修理方法も知りたい…。

今回は、こんな疑問にお答えします。

本記事の内容

・瓦の種類

・瓦のメンテナンスの時期

・瓦のメンテナンス方法と費用

・保険の申請方法とトラブル対処

今回は瓦のメンテナンス方法と修理が必要な時期について解説しています。

メンテナンスの時期を知ることで、屋根の異変に早く気づけます。

さらに、適切な時期に修理をすることで、雨漏りのリスクを軽減できます。

瓦のメンテナンスについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

瓦はセメント瓦と粘土瓦の2種類

瓦には大きく分けて、粘土瓦(陶器瓦・いぶし瓦)・セメント瓦の2つです。それぞれ材料と特徴も異なります。

瓦の種類によってメンテナンス方法も違う場合があります。

ご自宅の屋根が粘土瓦(陶器瓦・いぶし瓦)かセメント瓦のどちらか把握しておきましょう。

<瓦の種類>

・セメント瓦

・粘土瓦(陶器瓦・粘土瓦)

セメント瓦

セメント瓦はセメントと砂を混ぜて成形し、乾燥後に塗料で塗られた瓦で、1970年〜1980年代の高度経済成長期の住宅建設ラッシュ時に流行った瓦となります。

現在は陶器瓦が主流になり、セメント瓦を生産している工場はごく僅かとなっています。

セメント瓦の特徴は約10年ごとに塗装が必要で、塗装をすることで防水機能を維持し約30年程度使用できます。

塗装をしないと表面の塗料がボロボロと剥がれ、急激に防水機能が弱まり、雨水を吸収しやすい状態になります。

現在、屋根に乗っているセメント瓦のほとんどが30年を経過しており、屋根としての機能が弱まっています。

粘土瓦(陶器瓦・いぶし瓦)

粘土瓦は、陶器瓦といぶし瓦の2種類となります。

陶器瓦

陶器瓦は、焼き物の表面を覆うガラス質の液体である釉薬(うわぐすり)を塗ってお茶碗みたいに焼き上げたものです。

現在の一般住宅でよく使われており、瓦の形は日本瓦から洋風瓦まで幅広いデザインがあります。

いぶし瓦は、釉薬を塗らずに素焼きしたものとなります。。

日本の伝統的なお寺や日本家屋で使用されているグレー色の瓦で、お寺の瓦がイメージしやすいです。

瓦のメンテナンス方法と費用

瓦をメンテナンスするタイミングと修理方法、費用をそれぞれ紹介します。

以下のような瓦の劣化症状を見つけたら、早めのメンテナンスをおすすめします。

・瓦のズレ・ヒビ

・漆喰の剥がれ

・谷のサビ・穴あき

・本棟・隅棟の崩れ

・色あせ

瓦のズレ・ヒビ

瓦のズレは台風や地震の影響で起きることが多いです。

「雨漏りが酷いから屋根を見てください。」と言われ、実際に点検すると数枚の瓦が吹き飛んで無くなっていることも珍しくありません。

台風後は家周辺に瓦が落ちていないか確認しましょう。また、地震後は揺れの影響で瓦の並びが、大きく歪んでしまうことがあります。

瓦がズレたり、割れたりすると隙間から少しずつ雨が瓦の下に侵入し、防水シートが破れ、下地の野地板と呼ばれる板に染み込んでしまいます。

激しい横殴りの雨や長雨は、雨水が長時間にわたって、瓦の下に滞留しやすくなるので、天井の染みなどに繋がります。

瓦のズレ・ヒビ割れは平家(ひらや)であれば目視できますが、2階建ての場合は目視で確認するのが難しいです。

瓦のズレは簡単な修理ですが、よく見逃しがちになってしまうので、心配な時は屋根工事専門の方に点検してもらいましょう。

| 修理内容 | ルーフィングの状態を確認し、悪い場合は部分的にルーフィングを交換。次に瓦の下の桟木を交換。最後に新しい瓦を取り付けて完了です。 |

| 修理費用 | 5,000円/枚~ |

漆喰の剥がれ

屋根の頂上にある棟瓦(むねがわら)を固定している白いセメントのようなものが漆喰(しっくい)と呼ばれる部分です。

約20年程度でヒビ割れや剥がれが起こります。

軽度の場合は上塗りで修理することができます。

重度に漆喰が剥がれ、土が飛び出してきている場合は、棟の積み直しとなり費用も高くなります。

| 修理内容 | 既存の剥がれている漆喰(しっくい)を掃除して、新しい漆喰を上塗りします。 |

| 費用 | 3,000円/m~ |

漆喰の補修については、以下のページで詳しく紹介しています。

谷の穴あき・サビ

谷は名前の通りV字の形をしており、雨水を雨樋に向かって排水する大事な役割をしています。

昔の谷は銅板と呼ばれる材料が使用されていましたが、経年劣化でサビや穴あきが発生しやすいです。

穴が空いてしまうと雨水が入り、雨漏りに繋がります。谷部分は雨水が集中する箇所なので要注意です。

現在の谷にはステンレスが使用されているので、耐久性が大幅に上がっています。

谷の交換は他の修理と比べ、比較的安いので早めに修理することをお勧めします。

| 修理内容 | 既存の谷付近の瓦を取り外し、古い銅板の谷を撤去します。撤去したら新しいステンレス谷を設置して、谷付近の瓦を元に戻して綺麗に整えます。 *応急処置の場合 屋根工事店がすぐに対応できない場合は、コーキングと呼ばれるもので穴を塞ぐと一時的に雨漏りを止めることができます。 |

| 費用 | 10,000円/m~ |

谷の修理については、以下のページで詳しく紹介しています。

本棟・隅棟の崩れ

漆喰(しっくい)が剥がれ、漆喰の奥にある土に雨水が染み込むと徐々に土台が崩れ、雨漏りに繋がります。

地震で崩れてしまう場合もあります。本棟や隅棟が崩れた場合は、本棟を積み直して修理します。

| 修理内容 | まずは既存の本棟・隅棟の瓦を解体。棟瓦の中にある土を撤去して綺麗に掃除します。綺麗になったら、熨斗瓦(のしかわら)となんばんを使って本棟を新しく積み直します。現在は、土ではなくなんばんと呼ばれる副資材をメインで使用しているので、雨水が土に染み込んで雨漏りのリスクが大幅に減少しています。 |

| 費用 | 15,000円/m~ |

本棟・隅棟の修理については、以下のページで詳しく紹介しています。

瓦屋根の修理費用

| 症状 | 修理名 | 費用 |

|---|---|---|

| 瓦のズレ・割れ | 瓦の交換 | 5,000円/枚〜 |

| 漆喰の剥がれ | 漆喰補修 | 3,000円/m〜 |

| 谷のサビ・穴あき | 谷交換 | 10,000円/m〜 |

| 棟の崩れ | 棟の取り直し | 15,000円/m〜 |

| 色あせ | 塗装 | 3,000円/㎡〜 |

瓦のメンテナンスに保険を使う方法

瓦のメンテナンスをしたいんだけど保険って使えるの?

台風や地震の影響で瓦が壊れてしまった場合、火災保険・地震保険が利用できる場合があります。

2020年度のそれぞれの保険加入率は火災保険が約68%、地震保険が約34%です。加入率からわかるように屋根修理で保険がよく使われるのは、台風被害で適用されやすい火災保険となります。

では、保険申請の大まかな流れを紹介します。

<保険申請の流れ>

①:被災後に保険会社に連絡

②:被害状況を写真に撮る

③:屋根工事店に点検・見積もりを依頼する

④:申請書を作成し、保険会社に送る

被災後に保険会社に連絡する

保険会社の質問に対して、被災の状況を細かく説明しましょう。保険会社によって対応は異なります。

被害状況を写真に撮る

被害の状況を早めに撮影しておきましょう。

但し、被災後に屋根が危険な場合は慌てず、無理は控えてください。毎年、屋根からの落下による死亡事故が起きています。

屋根工事店に点検・見積もりを依頼する

屋根工事店さんに点検・見積もりをしてもらいます。保険で申請したい旨を伝えてください。

申請についてはご自身で保険会社とのやり取りになります。

申請書が届いたら必要事項に記入し、保険会社へ送る

申請の際は虚偽がないようにしてください。

実際の損害より多くの修理費用を申請すると、もらえるはずだった保険金もおりないので、注意が必要です。

申請書、見積書、写真が揃ったら、保険会社に送りましょう。

保険が承認されれば、修理費用の一部もしくは全額が保険としてもらえます。

信頼のおける屋根工事業者を探すポイント

次に、みなさんが困るのが「どの屋根工事業者に依頼したらいいのか?」ということではないでしょうか。

訪問業者が突然やって来て「早く修理しないと危険です。」など、高齢者を騙す業者も出てきており、リフォーム業界のイメージが悪くなっています。

ここでは、みなさんが悪徳業者に騙されないように、屋根工事業社を探すポイントを紹介します。

・全日本瓦工事業連盟加盟店で優良工事店を探す

・突然の訪問業者は極力避ける

・屋根に勝手に登らせない

・会社名の確認と名刺をもらう

・ホームページから会社を調べる

・契約を急がせる場合はきっぱり断る

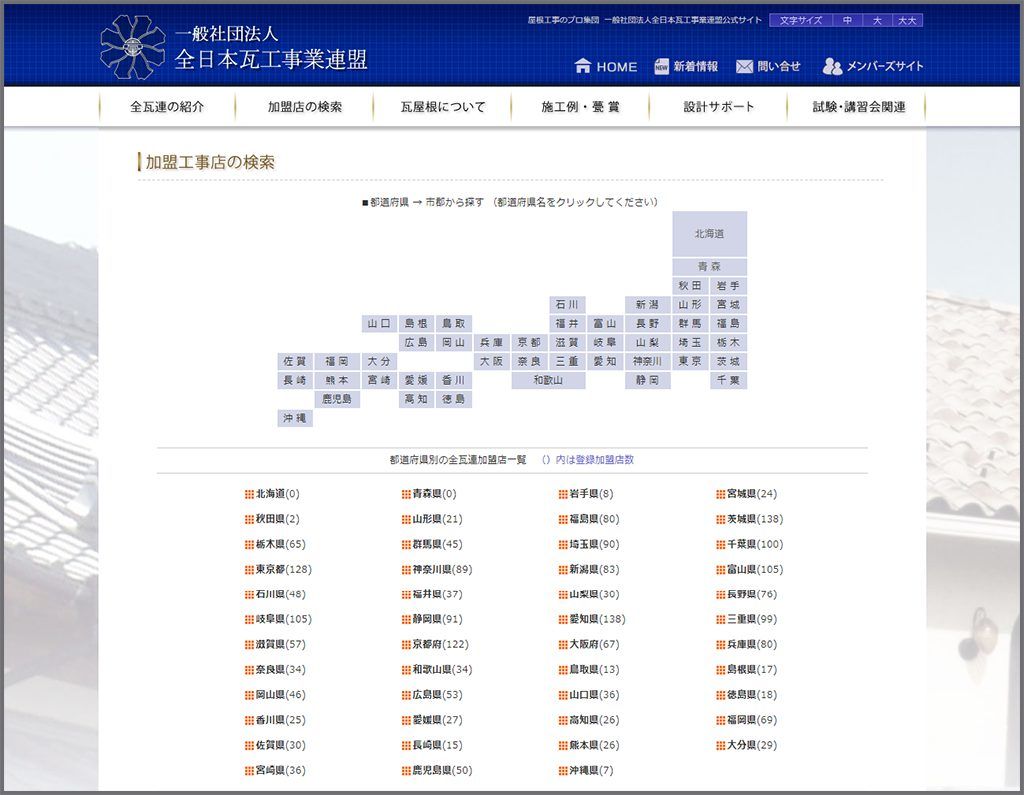

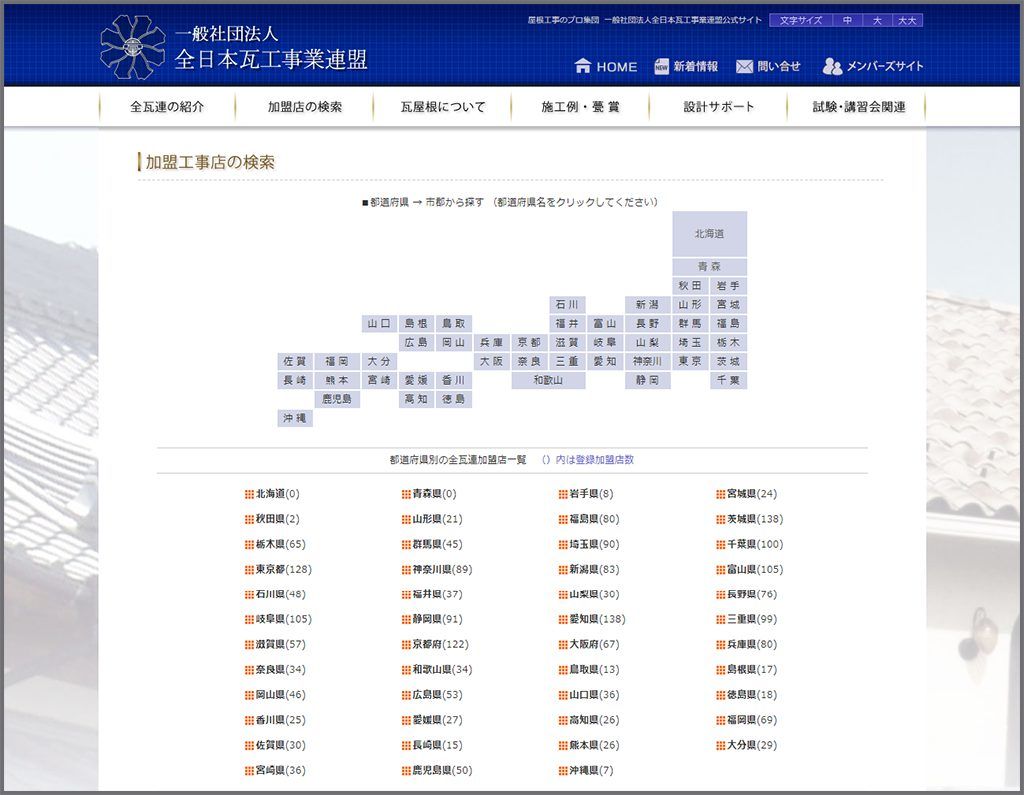

全日本瓦工事業連盟加盟店で優良工事店を探す

全国瓦工事業連盟は、全国の優良瓦工事店が加盟している協会です。

ホームページに各地域ごとの屋根工事店が紹介されていますので、お近くの業者を探すことができます。

突然の訪問業者は極力避ける

よくあるのが悪徳業者による訪問営業トラブルです。実際には良い訪問業者もありますが、注意が必要です。

屋根に勝手に登らせない

知らない人をすぐに屋根には登らせないようにしましょう。また、強引な提案をされてもはっきり断ることが大切です。後々、面倒なことになりかねないでので注意してください。

会社名の確認と名刺をもらう

もし、信頼できそうな訪問業者であれば、どこの会社か確認して、名刺をもらってください。よく調べた後、検討して連絡するようにしましょう。

ホームページから工事実績・会社の規模などを確認

ホームページから工事実績や会社の規模、強みや専門性を確認できます。

ただし、瓦工事店は3人~5人、個人の方も多いので、ホームページがないから信用できないとは一概に言えません。

近所の評判なども聞けたりすると判断しやすいです。

契約を急がせる場合はきっぱり断る

契約を急がせる業者は注意が必要です。優良な業者であれば、待ってくれるはずです。

契約でトラブルになった場合

万が一「強引な営業に断りきれず契約書にサインをしてしまった…。」

そんな時は、クーリングオフを使いましょう。

契約を交わして、8日以内であれば無条件で契約を解除できます。

相談連絡先

・消費者ホットライン(全国統一番号) 188(局番なし)

身近な消費者生活相談窓口につながります。クーリングオフの書面の書き方、手続き方法はこちらにご相談ください。

※一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

・ 最寄りの消費生活センターを検索する

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

まとめ:瓦のメンテナンスは適切なタイミングで行いましょう

今回は、瓦のメンテナンスについて解説しました。

ふだん屋根をじっと眺めることは少ないと思いますが、屋根の劣化しやすい箇所や時期を知っておくだけでも違います。

修理が必要なタイミングで、適切な修理を行いましょう。