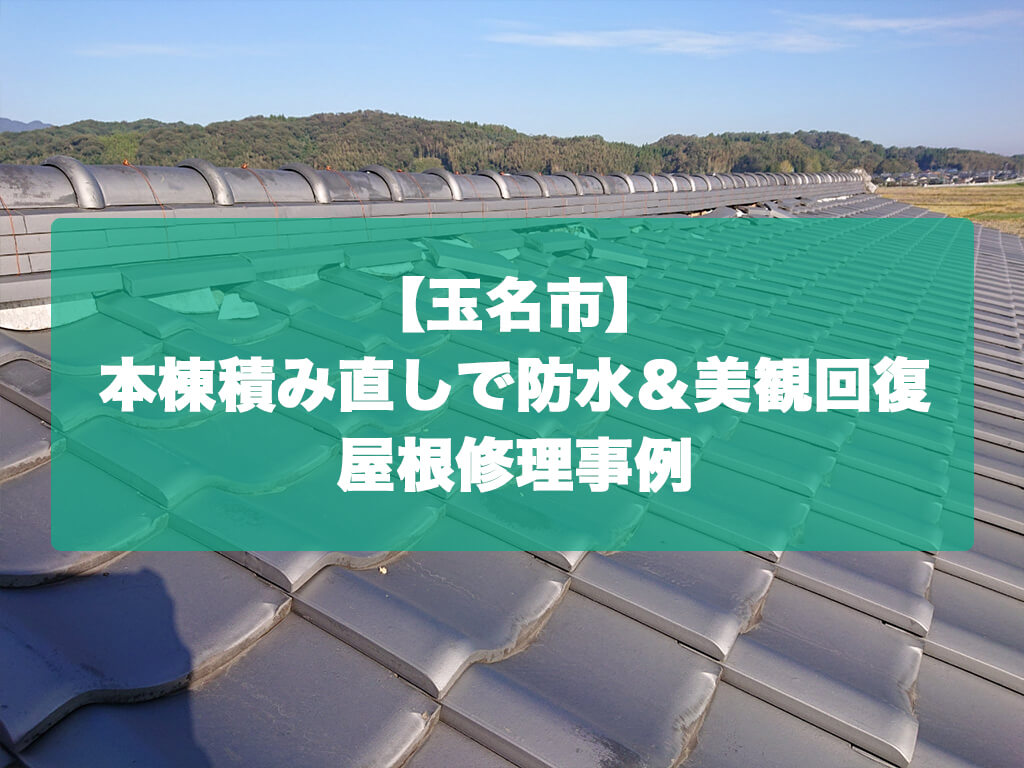

【玉名市】本棟積み直しで防水&美観回復|屋根修理事例

今回は、熊本県玉名市で行った本棟の解体・積み直し工事の事例をご紹介します。

お客様のお住まいは、数年前の熊本地震の影響で本棟にダメージを受け、漆喰(しっくい)の剥がれや熨斗瓦(のしかわら)のズレが目立っていました。

このまま放置すると、隙間から雨水が侵入し、雨漏りや屋根下地の腐食を招く恐れがあります。さらに、瓦の落下による事故の危険性も高まります。

そこで今回は、本棟を一度すべて解体し、耐久性に優れた「なんばん」で瓦をしっかり固定しながら積み直し、防水性・耐風性・美観を同時に回復させました。

\ ドローン屋根点検・見積もり無料 /

工事概要

| 工事の種類 | 屋根修理 |

| 修理内容 | 本棟の解体・積み直し |

| 工事場所 | 熊本県玉名市 |

| 施工期間 | 2日 |

| 工事日 | 2019年11月 |

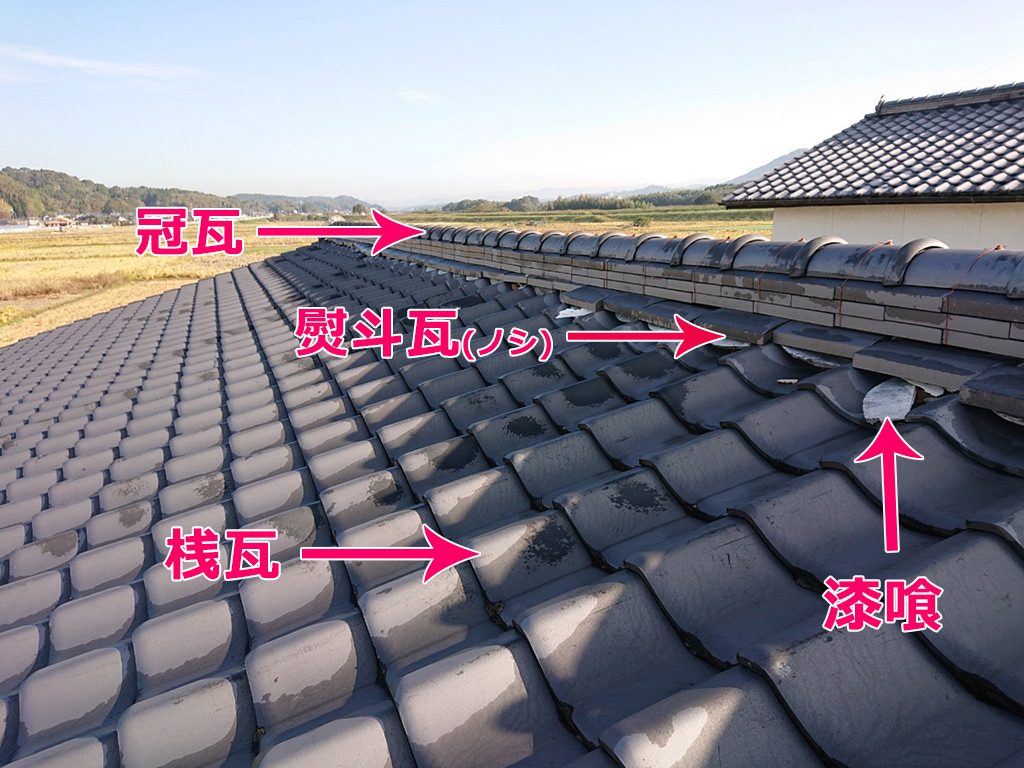

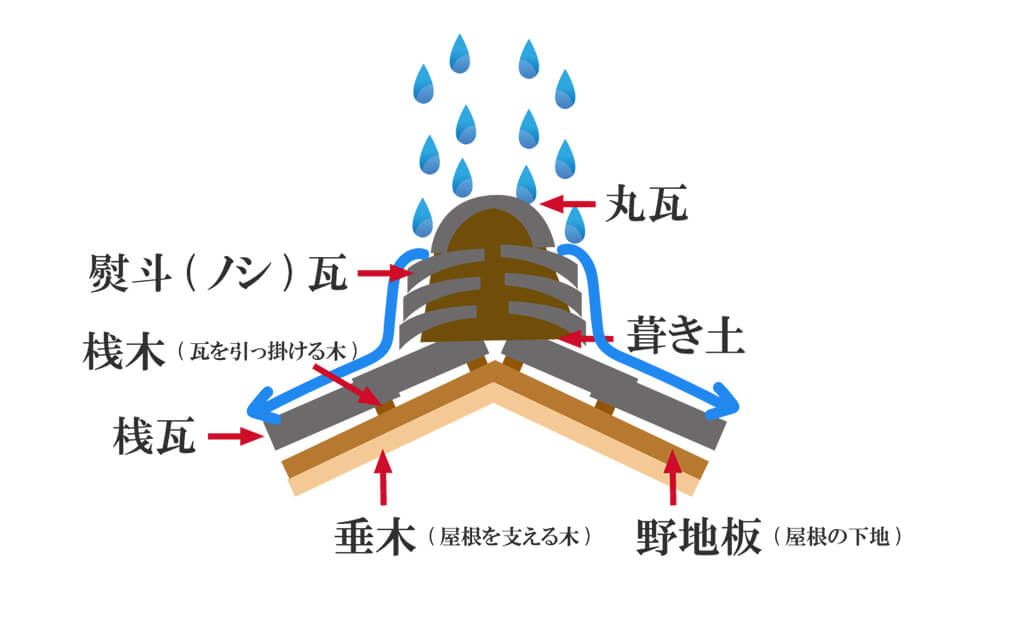

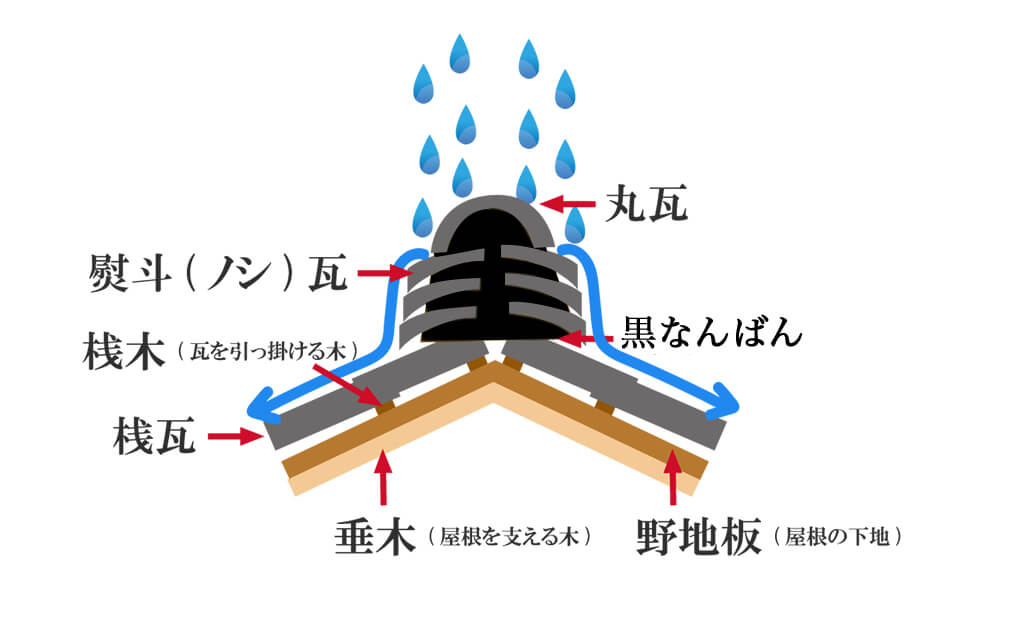

屋根専門用語を分かりやすく解説

冠瓦

棟の最上部に取り付けられる丸瓦で、雨水の侵入を防ぎつつ屋根の美観を保ちます。

熨斗瓦(のしかわら)

棟の両側に積まれる半瓦で、雨水の侵入を防ぎ外に流す役割があります。昔は6〜7段と高く積み上げた棟が人気でしたが、近年は地震対策として低めに施工するのが主流です。

葺き土(ふきつち)

昔は瓦の固定に使われていた土素材で、加工しやすい反面、雨や湿気に弱く崩れやすい欠点があります。現在は耐久性の高い「なんばん」が主流です。現在は一部のみに使用し、より耐久性の高い「なんばん」という素材が主流です。

漆喰(しっくい)

消石灰を主成分とした建材で、瓦や石材の接着・防水に使用されます。葺き土を雨水から守る役割もあります。

施工の流れ|本棟の解体・積み直し工事

ステップ① 崩れた本棟の解体

ズレや剥がれが目立つ本棟を一度すべて解体し、下地を整えます。

本棟を復元するには一度解体して、熨斗(ノシ)瓦の積み直しが必要です。

②熨斗(ノシ)瓦の積み直し

黒いなんばんを使って熨斗(ノシ)瓦をバランス良く固定し、元の通りに積んでいきます。熨斗瓦を取り付ける際は角度に気を付けます。熨斗に角度がないと、雨水が棟部分に入り込むので注意が必要です。

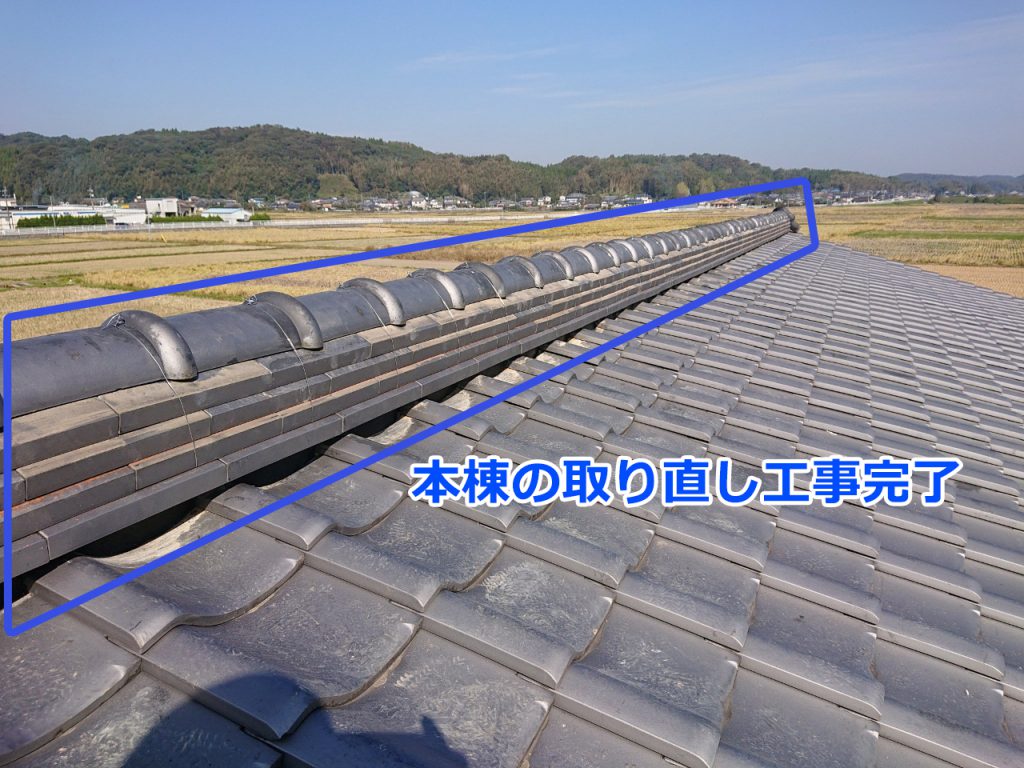

ステップ③ 冠瓦の設置

冠瓦が曲らないように左右のバランスを確認しながら棟瓦を被せます。

瓦がズレないように、コーキング(接着剤)止めも行います。

直線性と防水性を確保し、本棟の積み直し工事が完了しました。

ビフォー・アフター|本棟の積み直しで防水性と美観を回復

修理前:熨斗瓦がズレ、漆喰も剥がれた状態で、雨漏りや瓦落下の危険がありました。

修理後:棟全体を積み直し、防水性・固定力が向上。美しい仕上がりになりました。

担当者からのコメント

今回のように、本棟の漆喰が剥がれたり熨斗瓦がズレてしまった場合、見た目の問題だけでなく雨漏りや瓦の落下事故の危険があります。熊本のように地震や台風が多い地域では、棟部分の劣化が早く進む傾向があります。

棟瓦のズレや漆喰剥がれを見つけたら、早めに専門業者へ点検を依頼することが大切です。

よくある質問(FAQ)

- 本棟の積み直しはどのくらい持ちますか?

-

適切な施工で20〜30年の耐久性が期待できます。

- なんばんと葺き土の違いは?

-

葺き土は加工しやすい一方で雨や湿気に弱く崩れやすい素材です。なんばんは耐水性・耐久性に優れ、硬化後は非常に硬くなり長期間瓦を固定できます。

- 漆喰は部分補修で対応できますか?

-

小規模なら可能ですが、棟全体の劣化時は積み直しを推奨します。

- 自分で修理できますか?

-

高所作業で危険が伴い、専門技術が必要なため、業者による施工が安全です。

無料点検・相談受付中|玉名市の屋根修理は城北瓦へ

棟瓦や漆喰の劣化は雨漏りや瓦落下事故の原因になります。城北瓦は玉名市をはじめ、地域密着30年以上の実績で、無料点検・お見積もりに対応しております。

屋根の不具合が気になる方はお気軽にご相談ください。