【保存版】知っておくと便利!木造住宅の屋根の構造と用語を解説!

お客様

お客様屋根のリフォームを検討しているんだけど、聞き慣れない専門用語ばかりでよく分からない…。屋根の構造ってどうなってるの?知っておくと良いポイントを教えて欲しい。

今回は、こんな疑問にお答えします。

本記事の内容

・屋根の構造

・屋根材の種類

・屋根専門用語の意味

\ ドローン屋根点検・見積もり無料 /

というわけで今回は、屋根の構造について解説していきます。

屋根は主に垂木・野地板・防水シート(ルーフィング)・屋根材・棟で作られています。

この記事を読めば、屋根の基本構造が分かるようなります。

屋根の基本構造が分かれば、業者さんとの打ち合わせの際に役立ちます。

さらに、屋根についての知識があれば、悪徳訪問業者に騙される確率も低くなります。

屋根には聞き慣れない用語がたくさんありますが、重要な箇所を分かりやすく解説していきますので、参考にしてみてください。

木造住宅の屋根の構造とは

屋根構造とは、棟や垂木、野地板など屋根の中で特に大事な箇所です。

まず、以下4つを抑えておきましょう。

屋根の4つの基本構造

- 垂木

- 野地板

- 下葺き材(ルーフィング)

- 屋根、棟

①:垂木

垂木(たるき)とは、屋根の一番高い部位である棟木(むなぎ)と呼ばれる箇所から、家の外壁側へと向かって伸びる木のことです。

屋根の面を支える骨組みの部分で、この後紹介する野地板や下葺き材である防水シートを張るための土台となります。垂木は野地板から屋根材まで屋根の土台となっている重要な部分です。

屋根全体を支える垂木が、万が一雨漏りや雪の重みなどで損傷してしまうと、大がかりな工事になってしまいます。

②:野地板

野地板(のじいた)とは、垂木の上に張る板のことです。屋根の下地という言い方をするとイメージしやすいでしょうか。

野地板も垂木同様に屋根材を支える重要な部分です。垂木同様に屋根の生命線の役割を担っています。野地板(のじいた)は、耐震性や耐風性にも関係してくる大事な部分なので、雨漏りなどで腐食してしまうと大変です。

今の新築住宅のほとんどは構造用合板が使われていますが、屋根のリフォームをするような古い建物だと「バラ板」の場合があります。

最近は少なくなりましたが、以前は「バラ板」を使うのがほとんどでした。

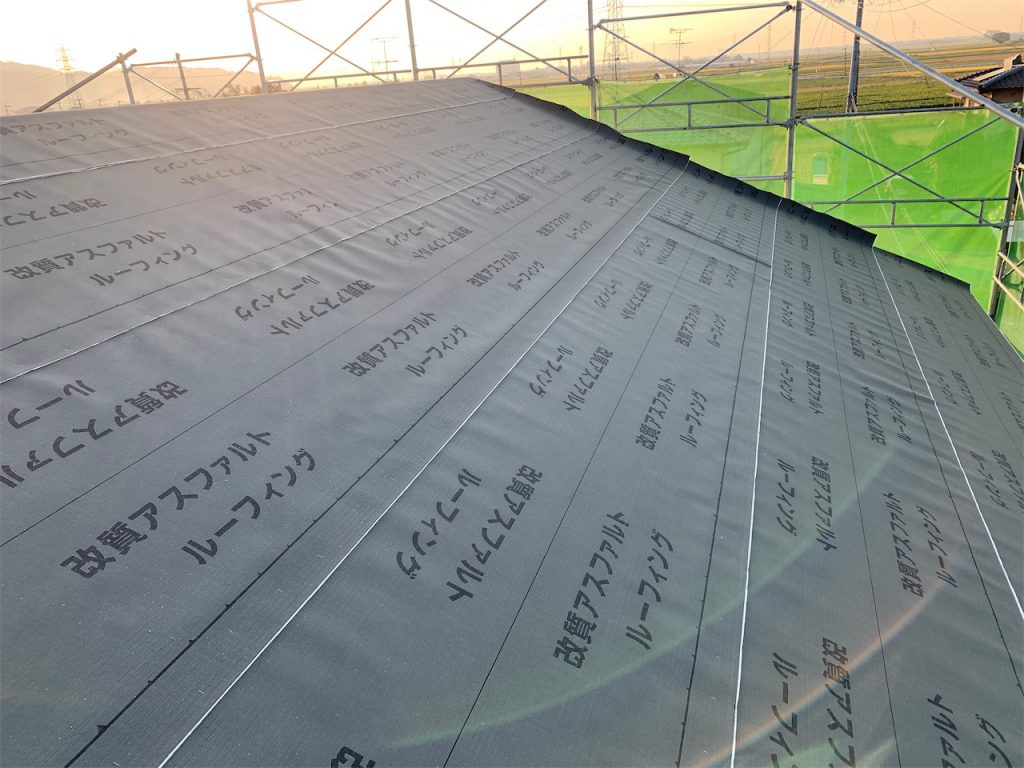

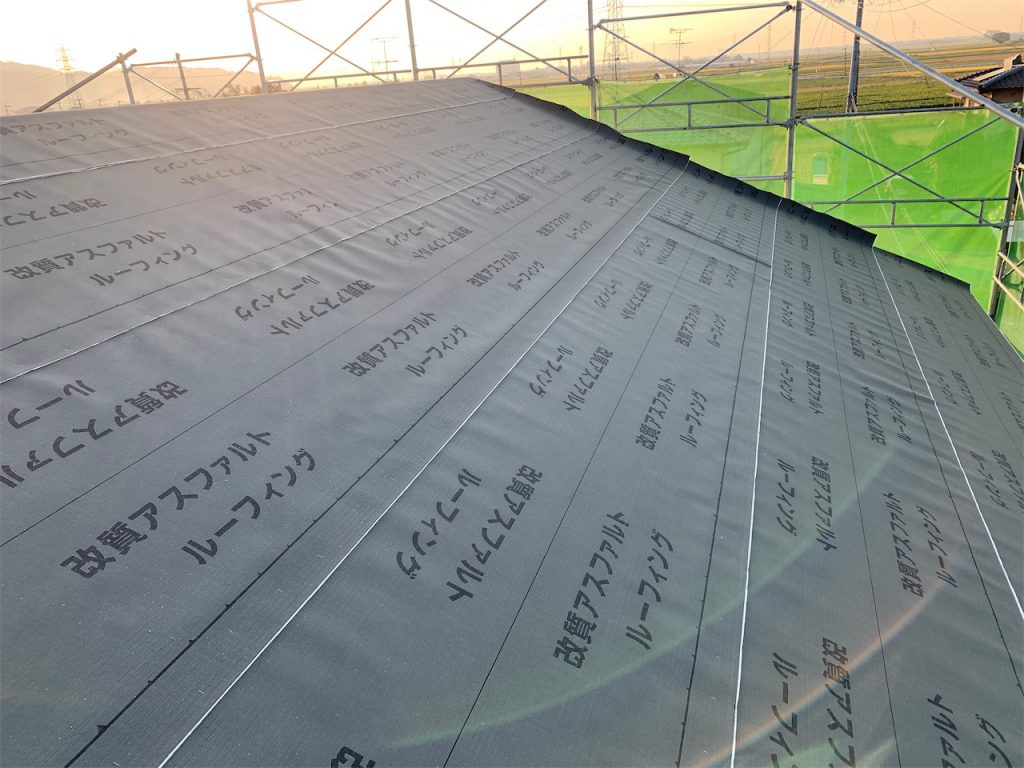

③:下葺き材(ルーフィング)

下葺き材(したぶきざい)はルーフィングシートと呼ばれる部分で野地板の上に貼っていきます。

雨風で屋根材の隙間から入った水を、屋根の下に侵入させない、二次防水の役割をはたしています。

屋根の年数が経ち、修理をするのか葺き替えをするのか判断する時も、この下葺き材の損傷度合いが参考のひとつとなります。

素材にアスファルトを使ったアスファルトルーフィングや、ゴム素材を使って改良した改質ゴムアスファルトルーフィングなど、他にもたくさんの種類があります。

屋根材だけでは台風のような雨風を完全には防ぎきることができません。染みこんでくる雨水を室内に入らないようにするには下葺き材が必要不可欠です。

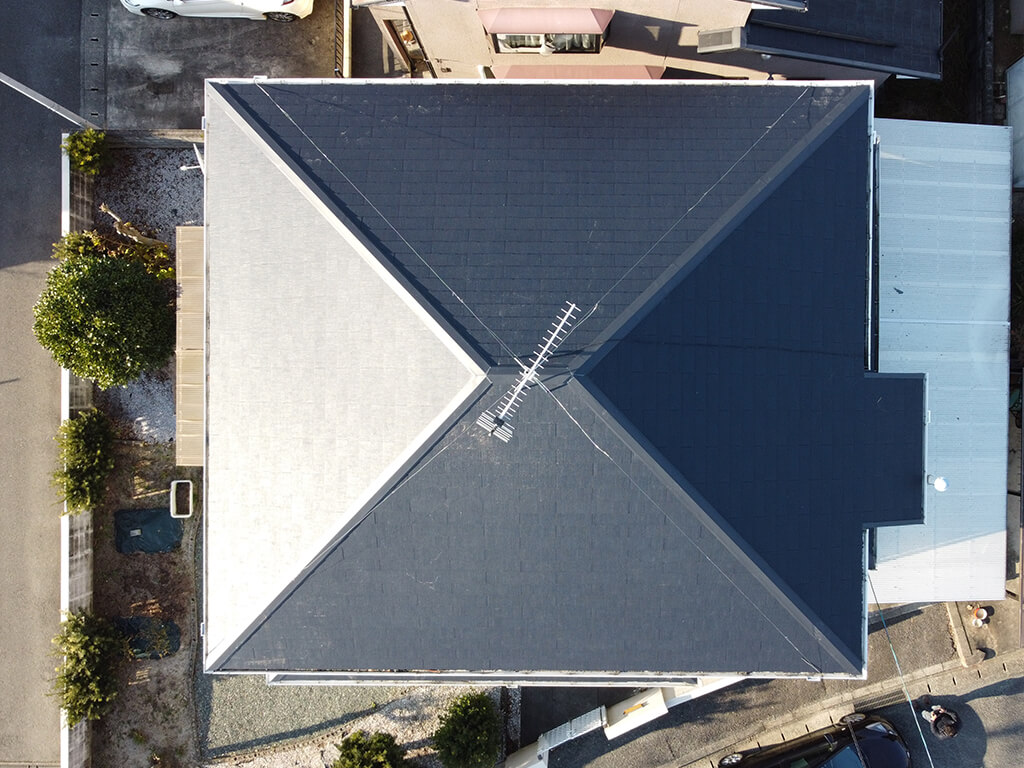

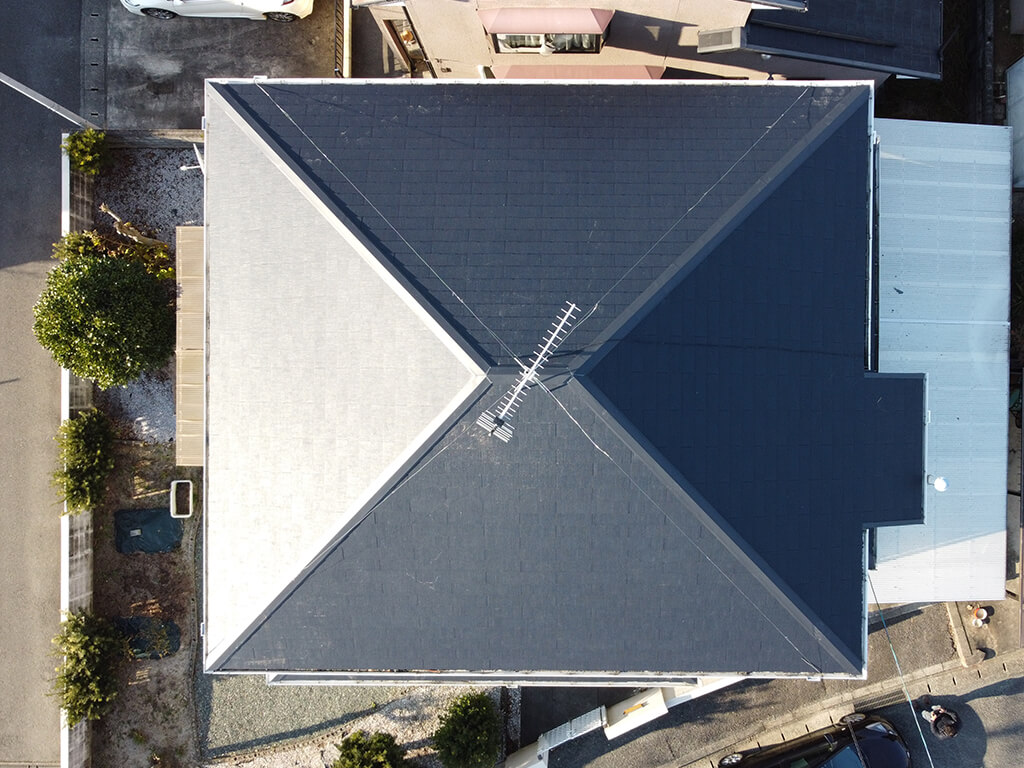

④:屋根・棟

最後は屋根、そして棟(むね)です。屋根はご存じの通りで瓦やスレート、ガルバリウム鋼板など目に見える屋根の部分のことで、棟というのは屋根の天頂部、屋根の面が交差する部分の箇所を指します。

屋根には色んな形があり、よく見る三角の切妻屋根は2面、寄棟と呼ばれる形だと4面の屋根を組み合わせて作ります。その面同士が交わる部分が棟です。

棟の部分は日差しや雨風の影響を強く受けやすく、劣化しやすい箇所です。点検をする時の要チェックポイントです。

屋根の説明によく使われる用語集

ここまで屋根の基本的な構造の中で最も大切な部分の解説をしてきました。

一般の方なら垂木、野地板、下葺き材、そして屋根や棟という構造を理解しているだけでも十分詳しい人です。

ここからは、より詳しくなっていただけるように、屋根に関係する特殊な用語を3つに分けて紹介していきます。

屋根工事に使われる用語

- 屋根材関係

- 工事・工法関係

- 屋根専門用語

①:屋根材

屋根の材料、素材に関係する用語です。

瓦屋根

瓦屋根は大きく分けて、粘土瓦(陶器瓦・いぶし瓦)とセメント瓦があります。

形状は日本昔からお馴染みのJ型(日本瓦)から、スタイリッシュなF型(フラット)、洋風のS型(スパニッシュ瓦)まで、デザインや機能性によって様々な種類の瓦があります。

コロニアル

コロニアルはケイミュー社が販売している軽量屋根材です。

別名スレートと呼ばれ、見た目は板のような形の屋根材が段々に重なっています。

アスファルトシングル

アスファルトシングルは北米で歴史のある定番の軽量屋根材です。

シート状で防水性が高く、見た目もお洒落で、近年は新築住宅から屋根リフォームまで広く使われています。

ガルバリウム鋼板

ガルバリウム鋼板は耐久性の高い金属屋根です。また、軽いので、地震にも強いです。

最近流行りのモダン住宅デザインとの相性も抜群で、人気急上昇中の屋根材です。

②:工事・工法関係

屋根工事の方法・工法を紹介します。

葺き替え

既存の古い屋根材をすべて撤去して、ルーフィングから全て新しく取り替えます。

瓦屋根でよくある工事方法です。

葺き直し

地震や台風で瓦が歪んだり、ルーフィングが破れたりした場合に一度瓦を取り外して、既存の瓦を取り付け直す工事方法です。

カバー工法

カバー工法とは古い屋根材の上に、新しい屋根材を被せる工法のことです。

メリットは撤去・処理がなくなるので、その分の費用を抑えられ、工期を短縮できます。

ガイドライン工法

ガイドライン工法とは1999年に改正された建築基準法によって、全国共通の基準となりました。

台風や地震といった天災の衝撃に耐えられるように瓦を取り付ける工法です。

瓦一枚一枚を釘やビスで固定するなど阪神淡路大震災級の地震にも耐えれる工法です。

③:屋根専門用語

ここからは屋根特有の用語となります。

ふだん聞き慣れない用語が沢山あると思いますので、一つずつ紹介していきます。

妻(つま)・切妻(きりづま)

妻というのは棟の直角にあたる壁面のことで、切妻というのはよく見る三角屋根のことです。

屋根の端をすっぱり切り落としたようなイメージから切妻と呼ばれています。

棟(むね)・寄棟(よせむね)

棟というのは冒頭紹介した屋根の天頂部のことで、寄棟とは一つの棟に寄っていくように4面の屋根を取り付けることから寄棟屋根とも呼ばれています。

破風(はふ)・破風板(はふいた)

破風とは切妻の「妻」の部分。切り落とした面の部分を破風といいます。

破風に破風板を取り付けることで、雨、風を防ぎ雨樋のような役割も担っています。

鼻隠し(はなかくし)

鼻隠しとは軒先に取り付ける横板のことで、垂木の先端部を隠すために取り付けるものです。

先端部=鼻ということから、この名前がついているようです。

雨仕舞い(あまじまい)

屋根や壁際に雨水が入らないように対策をすることです。

部材を加工しながら、水がちゃんと外に流れるようにして工夫してあげることです

軒天(のきてん)

軒天とは軒裏天井とも呼ばれ、住宅の屋根が飛び出している部分の裏側を軒天といいます。

軒天は見栄えを良くする化粧板の役割と、雨だれなどが侵入してくるのを防ぐ役割をしています。

まとめ

屋根の構造と屋根用語を紹介してきました。

現場ではなるべく皆さんに分かりやすい説明を心がけていますが、つい専門用語を使ってしまうことがありますので、分からない時は遠慮なく聞いてください。

屋根の知識が少しでもあると悪徳業者も警戒するので、騙される確率が低くなります。

聞き慣れない言葉ばかりでしたが、今後の何かの役に立ててもらえれば嬉しいです。